本記事では等価交換事業を検討している人向けに、事業の流れや収益性、節税効果についてお伝えしていきます。

結論からいうと、等価交換事業の最大のストロングポイントはタダで節税対策できること。

- 土地を眠らせておくのはもったいないけど、借金してまで活用するほどでもない

- 使ってない土地で高い税金を払うのは、もううんざり

このようにお考えの方にはピッタリの有効活用方法です。

上記のメリットだけでなく、デメリットまで包み隠さずお伝えしているので、しっかり吟味してチャレンジするかどうか決めてみてください。

等価交換事業含めて、様々な土地活用を検討したい方は一括資料請求サービスが便利です。

一括資料請求サービスを利用すれば、あなたの土地にあった収益化・節税プランに関する情報を集めることができます。

複数の不動産会社に資料を送ってもらえるので「収益性や初期投資を比較検討したい」という人にもピッタリ。

利用するならNTTグループの運営するサービス「HOME4U」がおすすめです。

\最大7社同時に資料請求できる/

HOME4Uで土地活用の資料を一括で請求する>>

※完全無料。3分もあれば申し込み完了します。

▼HOME4Uの土地活用一括資料請求について詳しくはこちら

→HOME4U土地活用の評判の真相!強み6つと注意点2つを土地活用プランナーが説く

Contents

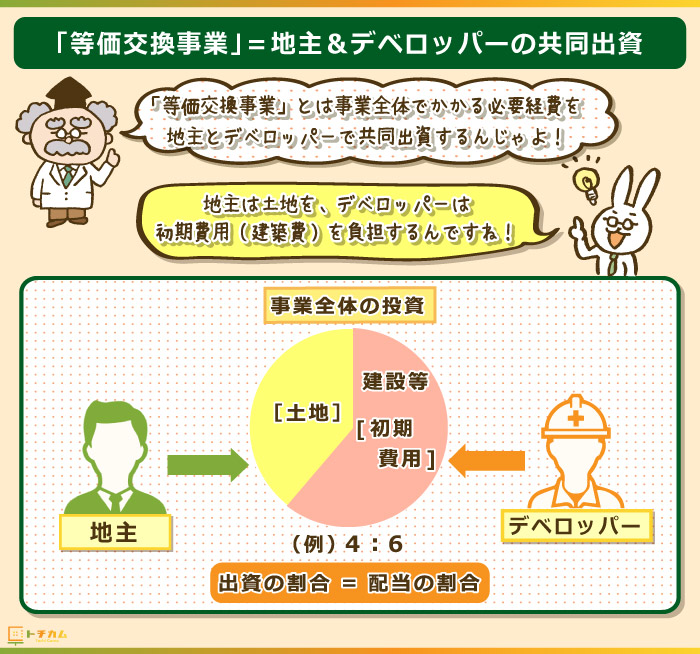

そもそも等価交換事業とは?

- 地主:土地

- デベロッパー:建設費などの初期費用

を共同出資という形で始めるのが等価交換事業。

出資した土地の価値や負担金額に応じて、地主とデベロッパーで不動産収益を振り分けます。

【等価交換事業を身近な例で解説】

~前提条件~

AさんとBさんが共同で美術作品を出展。

・必要経費の負担内訳

- Aさん:材料費4万円

- Bさん:人件費6万円

・作品販売価格:20万円

~売り上げの分配~

売り上げ20万円を出資割合(4:6)に基づいて分配。

- Aさん:8万円

- Bさん:12万円

等価交換事業は上記の土地と建物バージョンだと考えればわかりやすいと思います。

※等価交換事業には「交換・売買」がありますが、たいていは「売買」になるので以下「等価交換事業の売買」と想定して説明します。

等価交換の方式は2種類ある

等価交換には2種類あります。

それぞれの特徴をまとめると以下の通りです。

- 部分譲渡方式

〇 税金(登録免許税・不動産取得税)が安くすむ

✕ 土地の権利者が複数いると権利問題がややこしくなる - 全部譲渡方式

〇 複数の権利が絡む土地でも実行しやすい

✕ 事業全体でかかる税金が高くなる

1つずつ掘り下げて見ていきましょう。

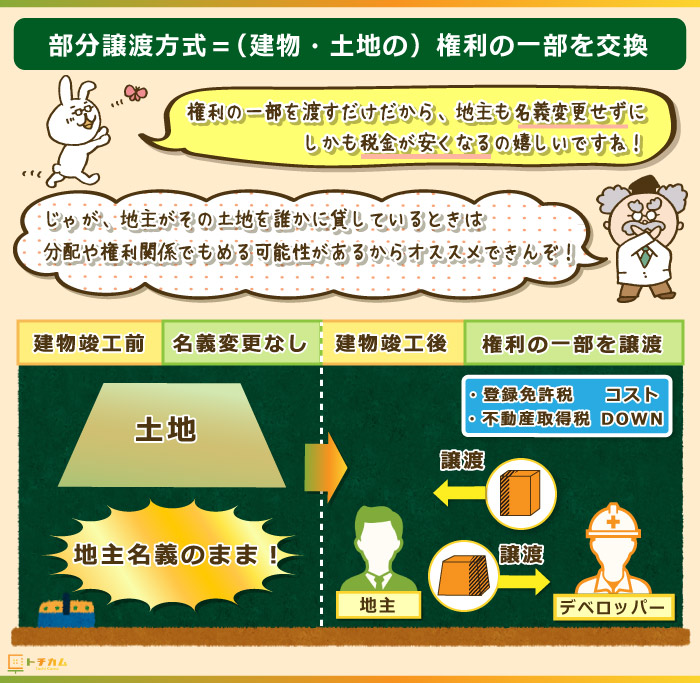

①部分譲渡方式について

部分譲渡方式では、土地の名義を変更せず(名義は地主のまま)にデベロッパーが建物を建てます。

建物が竣工してから、

- 地主

→土地の権利の一部をデベロッパーに渡す - デベロッパー

→建物の権利の一部を地主に渡す

上記の流れを持って等価交換完了です。

部分譲渡方式は地主が持つ土地の名義移転がないので、かかるのは建物をもらう時にかかる税金のみ。

事業全体でみた時に、登録免許税や不動産取得税が安くすみます。

一方で地主が持っている土地が底地(地主が第三者に貸している土地)のときはネック。

竣工後の建物分配の時に複雑な権利関係が生まるので、借り主に分配する際に支障をきたすこともあります。

たとえばマンションの部屋数を分配する場合、階層や方角によって坪単価が変わるので平等に分配するのは難しいです。

関連記事以下の記事では底地の売却方法をメインに詳しく解説しています。

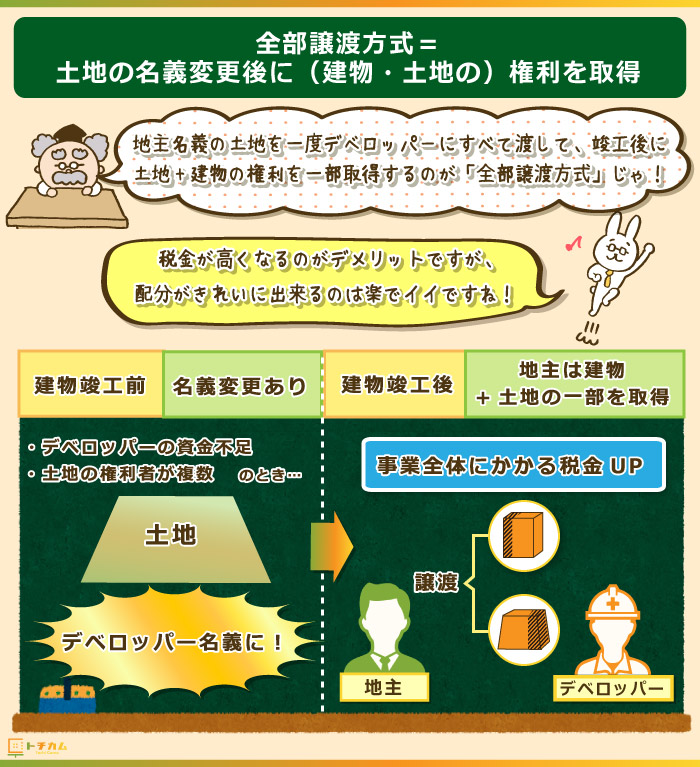

②全部譲渡方式について

地主の土地名義を100%デベロッパーに全て移してから最後に「土地+建物」の一部を取得する方式です。

全部譲渡方式が行われやすいのは下記の状況。

- デベロッパーの資金力が乏しい時

- 底地などで土地の権利者が複数いる時

デベロッパーが中小で資金力に乏しい場合、名義が移った土地を担保に入れることでで銀行からの借入を狙えます。

また一度土地の名義を放棄して権利者に再分配することで、坪単価に応じてうまく配分できます。

一方で上述した通り、事業全体を通して発生する税金が高くなるのがデメリット。

また悪質なデベロッパーの場合、土地の名義が移した時点で土地を転売される恐れがあるので注意してください。

【補足】部分譲渡方式・全部譲渡方式の税金比較

◇◇前提条件◇◇

※土地評価額:5,000万円、建築費:1億5,000万円の等価交換事業の場合

■出資比率に基づく権利の分配

・地主:4分の1=25%

・デベロッパー:4分の3=75%

■評価額

・土地:5,000万円

・建物:9,000万円(建築費×60%)

◇◇計算◇◇

~等価交換事業の方式ごとにかかる税金まとめ~

-地主とデベロッパーの負担額比較表-

| 地主 | デベロッパー | |

|---|---|---|

| 不動産取得税(土地) | 部分譲渡:なし | 部分譲渡:150万 |

| 全部譲渡: 50万 | 全部譲渡: 200万 | |

| 不動産取得税(建物) | 部分譲渡:90万 | 部分譲渡:270万 |

| 全部譲渡:90万 | 全部譲渡:270万 | |

| 登録免許税(土地) | 部分譲渡:なし | 部分譲渡:75万 |

| 全部譲渡:25万 | 全部譲渡:100万 |

|

| 登録免許税(建物) | 部分譲渡:9万 | 部分譲渡:27万 |

| 全部譲渡:9万 | 全部譲渡:27万 |

■地主が負担する合計税額

- 部分譲渡の場合:99万円

- 全部譲渡の場合:174万円(+75万)

■デベロッパーが負担する合計税額

- 部分譲渡の場合:522万円

- 全部譲渡の場合:597万円(+75万)

→部分譲渡方式の方が75万円税金が安くなる

※発生する税金に関する地主とデベロッパーの負担割合は、依頼するデベロッパーによって変わります。

※住宅用地/新築住宅の場合は、不動産取得税の控除の対象。控除額は地域によって異なります。

(参考:東京都主税局「<不動産取得税> 5 住宅を取得した時の軽減制度について」)

▼登録免許税については下記のページで詳しく解説しています。

→【不動産の登録免許税とは】税額や税率はいくら?計算方法から軽減措置まで総まとめ

等価交換事業の流れ

等価交換事業がスタートするまでの流れは以下の通り。

- デベロッパーに等価交換を打診・合意にこぎつける

- 建物の設計・見積もり、建設会社(ゼネコン)を決める

- 等価交換契約を結ぶ

- 建物が着工・竣工する

- 権利を移転させて調整する

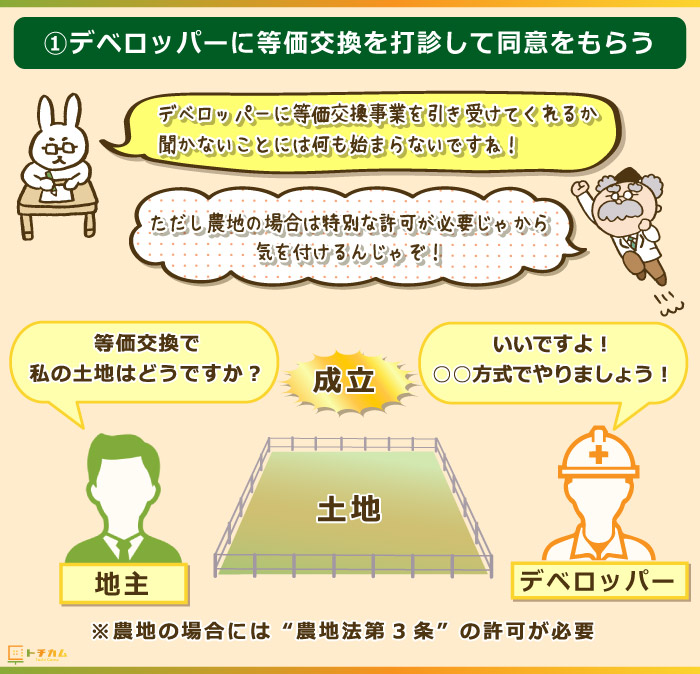

①デベロッパーに等価交換を打診・合意にこぎつける

デベロッパーに等価交換事業を打診します。

提案後に両者が納得すれば等価交換の基本合意は完了です。

ただし等価交換する土地が農地である場合は、農地法第3条による許可が必要となります。

農地法の許可無しでも等価交換自体は行うことができますが、許可のない農地の等価交換は法的には無効のため登記ができません。

農地法に違反したとして罰則も科されますので、等価交換する土地が農地であるなら、事前に必ず許可を取りましょう。

(関連:【農地活用の全知識】遊休農地や休耕地を有効活用・転用してビジネスチャンスを掴む)

また希少価値が高い土地をお持ちのオーナーさんには、デベロッパーの方から提案が舞い込んでくることもあります。

②建物の設計・見積もり、建設会社(ゼネコン)を決める

マンションの間取りや設備の詳細な設計を行います。

等価交換ではデベロッパーの提案を吟味することが重要です。

特に「還元床がどの程度になるか」が重要で、還元床が多ければ地主の収入が増えます。

詳細な設計が終わると、建築費の見積もり・実際に建築を行うゼネコンを決めます。

~監修者からの一言~

等価交換事業において当然ながら専門家であるデベロッパー主体となることが大半です。

安心して任せられるというメリットがある一方、デベロッパーに100%任せきりというのもの問題。

デベロッパーの都合の良いように還元底を設定されてしまう場合もあります。

土地所有者が還元床をどの程度所有できるかは“専門的な知識”が必要ですが、積極的に確認しましょう。

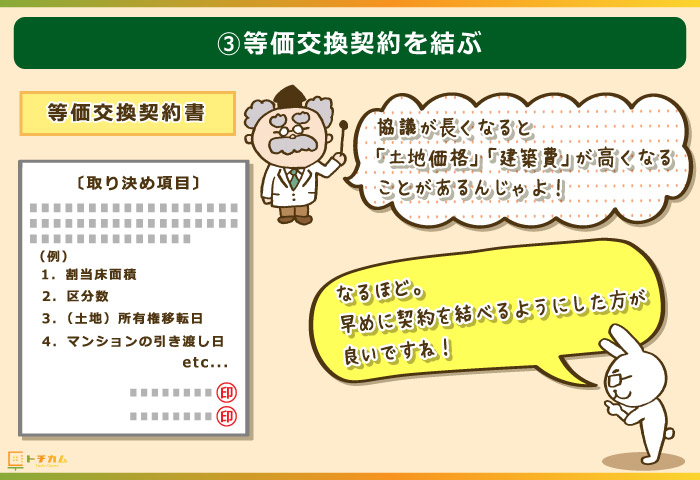

③等価交換契約を結ぶ

割当床面積や区分数、割当階数、土地の所有権移転日やマンションの引渡し日まで決めます。

上記の条件に両者が合意ができれば等価交換契約書にサイン。

デベロッパーとの協議が長くなると、土地価格や建築費が変動する恐れがあることに注意しましょう。

建築費の高騰で当初の収益計画が実現できなくなることがあります。

上記の問題を回避するためにも早めに契約までまとめることがポイント。

④建物が着工・竣工する

着工から竣工の間、地主がすることはありません。

すべてデベロッパーとゼネコンが事業を進めてくれます。

建物が自宅も兼ねている場合、デベロッパーによっては仮住まいの世話までしてくれるところがあるので相談してみるのもいいでしょう。

⑤権利を移転させて調整する

建物が竣工後、等価交換契約書通りに地主の方にマンションの一部を引き渡します。

等価交換後の賃貸経営を入居者の募集から賃料の収受、管理までサポートしてくれるデベロッパーもあります。

等価交換事業はどのくらい儲かる?収益性と還元床の関係性について

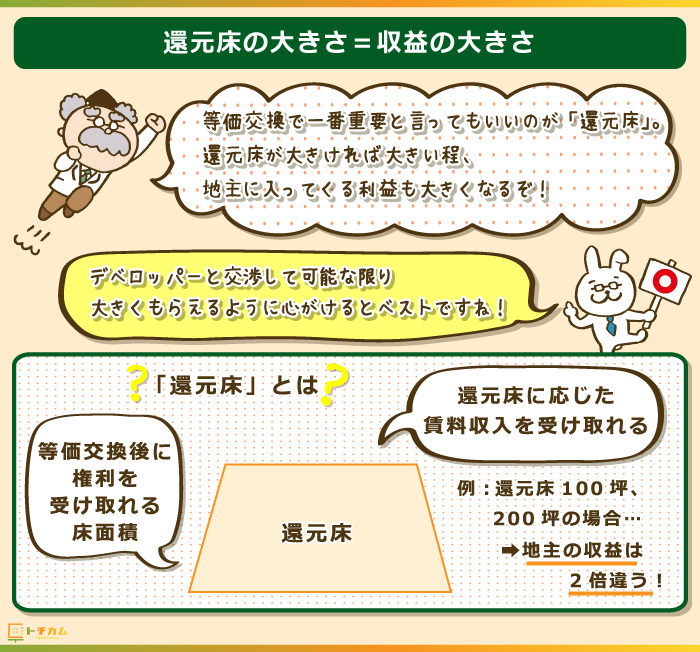

等価交換事業の収益性は還元床に依存する

等価交換による収益性を語る上で欠かせないのが還元床です。

還元床とは地主が等価交換後に権利を受け取ることができる床面積のこと。

専有面積(賃貸や売却の対象となる部屋面積)を基準に設定される。

地主は割り当てられた還元床に応じて賃料収入を受け取ることができる。

賃貸できる部分=収益があげられる部分なので、還元床が大きければ収益性が高いです。

当たり前のことですが1万円/坪とし、還元床が100坪の場合と200坪の場合を考えると収益は2倍変わります。

還元床面積を求める2つの方法

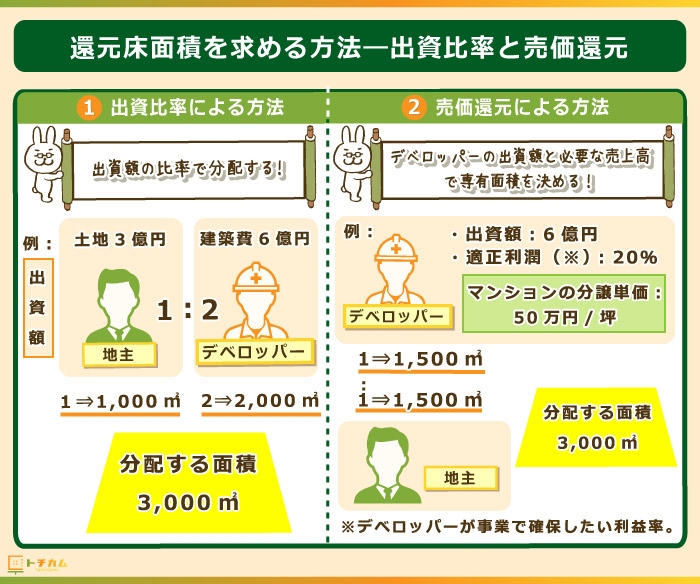

還元床面積を決める方法は以下2種類。

- 出資比率による方法

- 売価還元による方法

デベロッパーが提示する還元床が相手側の有利になっていないか確認することが重要です。

①出資比率による求め方

土地所有者とデベロッパーの出資額の比率で分配する方法です。

土地所有者は土地(土地価格)を、デベロッパーは資金を提供します。

例えば以下の条件で見てみます。

- 土地面積:3000㎡

- 地主の出資額(土地価格):3億円

- デベロッパーの出資額(建築費):6億円

- 出資額の比率(地主:デベロッパー): 1:2

上記の条件で出資額の比率は地主:デベロッパー=1:2です。

この比率を取得面積に掛けると地主は1000㎡、デベロッパーは2000㎡の還元床を得ることになります。

②売価還元による求め方

デベロッパーの出資額と適正利潤の回収に必要な売上高で専有面積を決める方法です。

適正利潤とはデベロッパーが等価交換事業で確保したい利益率のこと。

20%~30%前後で設定されることが多いです。

地主にはデベロッパーが必要とする床面積以外の部分が割り当てられます。

- 建物の総面積:3000㎡

- デベロッパーの出資額:6億円

- 適正利潤:20%

- マンションの分譲単価:50万円/坪

上記の場合、土地所有者とデベロッパーの還元床の割合は1:1です。

【売価還元による還元床算出の計算過程】

- デベロッパーの必要売上高を計算

6億円÷(1-0.2)=7.5億円 - デベロッパーの必要床面積を計算

7.5億円÷50万円=1,500㎡ - 土地所有者の還元床面積を計算

3000㎡-1500㎡=1,500㎡

~監修者からの一言~

上述したような計算方法もありますが、実際の現場で使われている計算式はさらに複雑。

分譲単価を基本として

- 利潤率

- 建設費

に加えて

- 販売経費

- 建設中の利息

を計算式に加えて「還元床」を求めます。

この計算方法(一般的な還元床算出)の場合、ほとんどがデベロッパー側に大きな割合で占有されてしまうのが現実です。

還元床を多めに取られないよう、デベロッパーとの間に専門家(※)を入れて交渉することをオススメします。

※専門家…不動産鑑定士、不動産コンサルタントなど。

等価交換の収益性を具体的にシミュレーションしてみる

以下評価額(固定資産税評価額※)3億円、300坪の土地で等価交換した場合の収益性をシミュレーションしてみました。

※固定資産税を算出する際に利用される土地価格

うまくいくと毎年510万の税金がかかる土地が、等価交換で年間約900万円の利潤をあげる不動産に化ける可能性があります。

【土地】

- 評価額:3億円

- 固定資産税:3億円×1.4%=420万円(年)

- 都市計画税:3億円×0.3%=90万円(年)

【建物】

- 建築費:3億円

- 部屋数:30

- 賃料:1部屋あたり平均13万円/月

- 建物の固定資産税評価額:建築費の60%

【等価交換後】

- 還元床の配分: 1:1

→地主:15部屋分の所有権を獲得

半額の税額負担 - 空室率:80%

- 管理費:賃料収入×5%/年

【等価交換事業のシミュレーション結果】

■地主の手取り収入

898万円

「家賃収入(1,872万円)」ー「管理費(97万円)」ー「土地の固定資産税(210万円)」ー「土地の都市計画税(45万円)」ー「建物の固定資産税(126万円)」ー「建物の都市計画税(27万円)」ー「所得税(469万円)」

等価交換事業のメリット5つ

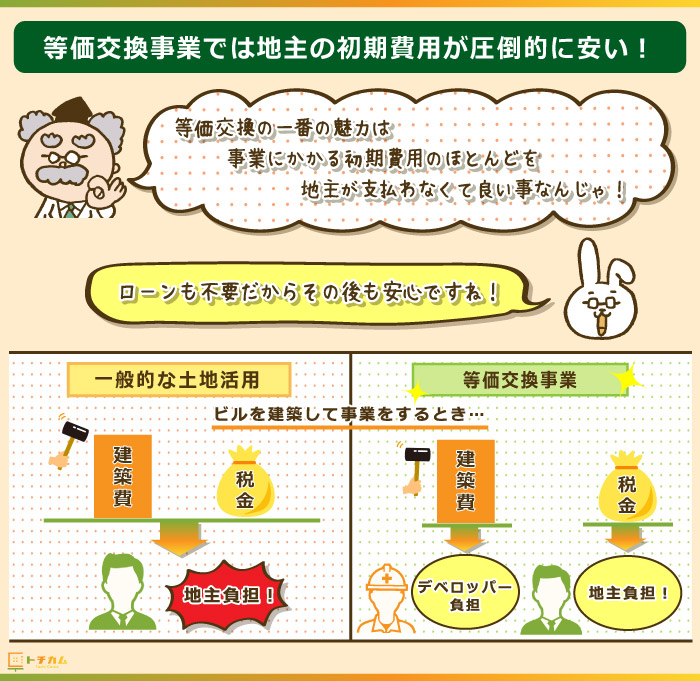

①初期費用が安い!借入金なしで賃貸経営できる

等価交換ではデベロッパーが資金を出すので、借入金なしで物件を建設できます。

建物にかかるコストはほぼすべてデベロッパーの負担。

地主が初期費用として支払わないといけないのは以下の2つだけ。

- 登録免許税…固定資産税評価額の2%

- 不動産取得税…固定資産税評価額の4%

上述しましたが全部譲渡であれ部分譲渡であれ、1億円を超える建築費をかけても300万円~500万円程度しかかかりません。

ご自身でアパートやマンションを建設する場合よりもよっぽど安くすみますね。

等価交換ならローンを組む必要がなく、建物を取得することができます。

(関連記事:【アパート経営・マンション経営の初期費用】建築費から必要な自己資金、調達方法まで!)

立体買い替えの特例で譲渡所得税もかからない

等価交換には立体買い替えの特例があり譲渡税がかかりません。

立体買い替えの特例とは

等価交換事業で利用できる特例。

不動産の所有権移転の際に発生する譲渡税を全額繰り延べできる。

特例を利用することで、本来かかるはずの税金1,000万円近くを払わずにすみます。

②管理の手間がかからない!ランニングコストも安い

等価交換の場合、建物の管理やランニングコストをデベロッパーが負担してくれることが多いです。

建物に関する管理はデベロッパーの下請け会社がやってくれるので、地主が行う手間がありません。

地主がすることは賃貸経営を行った際の家賃や経営資金の管理のみです。

通常の賃貸経営を比べると大幅に地主の手間を省けます。

【デベロッパーが負担するもの】

- 建物の清掃・管理費用

- 入居者募集費用

【地主が負担するもの】

- 固定資産税や都市計画税

- 不動産所得にかかる所得税

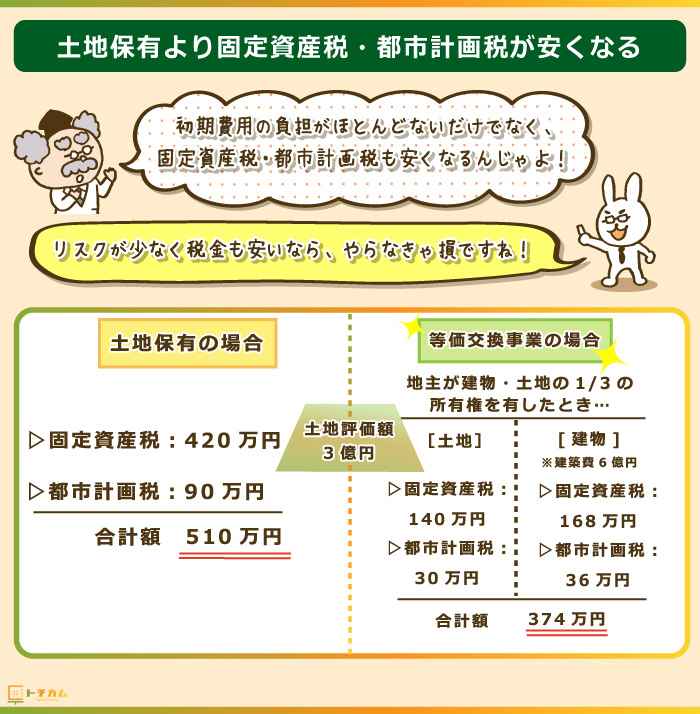

③土地保有の場合よりも固定資産税・都市計画税が安くなる

等価交換事業では、地主に割り当てられた還元床や不動産の所有権に応じて固定資産税が安くなります。

たとえば地主の評価額3億円の土地に、デベロッパーが建設費6億円で建物を建てた※場合で計算してみると、固定資産税を3割減額できました。

※出資比率法に基づいて、地主は土地・建物の3分の1の所有権を有します。

【等価交換事業の場合】

「土地評価額の3分の1(1億円)」「建物評価額の3分の1(1億2,000万円)」に対して税金がかかる。

■土地の固定資産税・都市計画税

- 固定資産税:1億円×1.4%=140万円

- 都市計画税:1億円×0.3%=30万円

■建物の固定資産税・都市計画税

- 固定資産税:1億2,000万円×1.4%=168万円

- 都市計画税:1億2,000万円×0.3%=36万円

→合計で374万円

【土地保有の場合】

「土地評価額(3億円)」に対して税金がかかる。

■土地の固定資産税・都市計画税

- 固定資産税:3億円×1.4%=420万円

- 都市計画税:3億円×0.3%=90万円

→合計510万円

④遺産分割がやりやすい

相続人にマンションの戸数で割り当てれば遺産相続が簡単です。

等価交換後に15戸持っていたとして、妻に5戸、長男に5戸、次男に5戸と分割できます。

また保有する部分を1室だけ売却・現金化するのもOK。

資産流動性が高いのも特徴です。

流動性が高いため相続時に現金として遺産分割することもできます。

逆に土地のままだと相続時に問題が発生することが多いです。

- 誰がどの部分を相続するのか

- 土地を分割することで利用価値が下がる

- 土地を共有した場合、将来的にトラブルが起きる

等価交換事業は分割のしやすさ、流動性の高さから上記のトラブルを抑えられます。

⑤相続税対策になる【最大60%以上の評価額減も】

等価交換事業でデベロッパーが立てる物件は賃貸向けのものになるのがキホン。

賃貸物件なら相続時の評価額を大幅に下げられます。

相続税の評価額減について【土地の場合】

- 貸家建付地により30%評価減(借家権割合)

- 借地権割合により70%評価減

【建物の場合】

- 借家権によりが30%評価減

※借地・借家権割合…上記は関東の場合で関西では借地権60%:借家権40%。

具体的に等価交換事業で相続税はどのくらい安くなる?

実際にシミュレーションしてみたところ、等価交換事業の減税効果は約60%でした。

| 相続税の比較 | 土地をそのまま相続 | 等価交換 |

|---|---|---|

| 相続財産 | 時価3億円の土地 | 3億円の土地と2億円分の賃貸用マンション |

| 課税対象額 | 2億4,000万円 | 1億4,840万円 |

| 相続税(子一人) | 6,480万円 | 2,796万円 |

※わかりやすいように「等価交換事業で得た土地・建物だけを相続するケース」を考えています。

相続税対策も視野に入れるなら、等価交換事業は大いに検討の余地があります。

等価交換事業のデメリット3つ

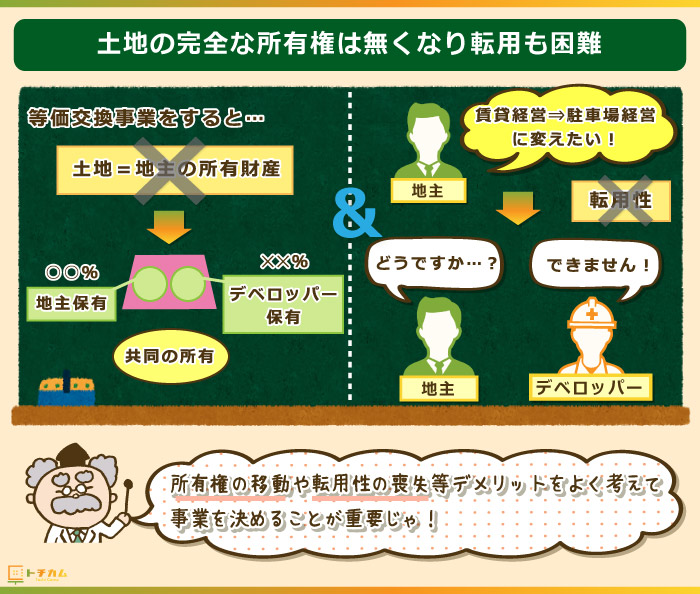

①土地を手放すことになる

等価交換後に建物取得を取得することはできますが、土地の所有権は事実上なくなります。

所有権をデベロッパーと共有することになるので、土地を再度活用することはできません。

所有権を共有することになるので転用性が低いといえます。

「やっぱり駐車場を経営したい」のような方向転換はできないと考えてください。

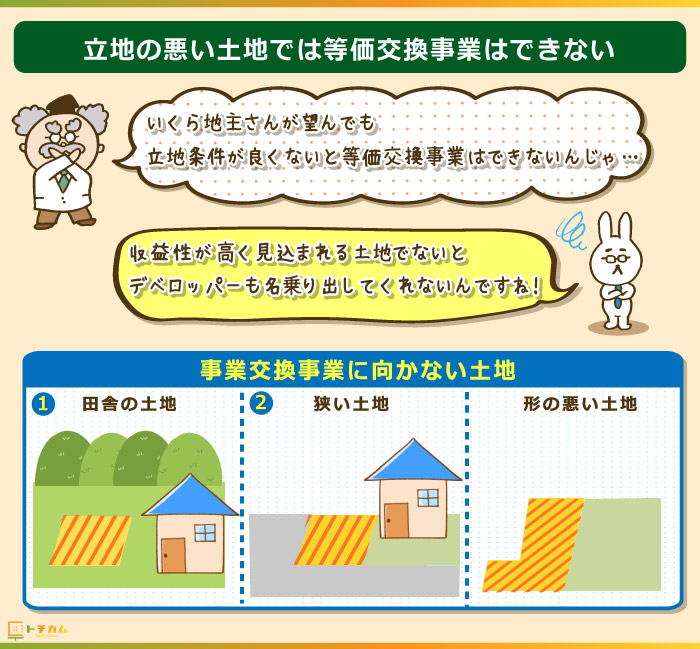

②そもそも好立地じゃないと等価交換事業はできない

等価交換はどこでもできるわけではなく、立地がよく広い土地に限ります。

具体的な基準としては都市計画区域内の大都市で、かつ100坪以上の土地を保有する方が等価交換の検討対象。

大手デベロッパーが目をつける土地は、たいてい以下の事例のような大都市の好立地が多いです。

【事例】

所在地:大阪府 天王寺駅から徒歩10分(あべのハルカスの所在地)

用途地域:商業地域

敷地面積:324㎡

延床面積:1,321㎡

戸数:15

等価交換の恩恵を得られるのは一部の限られた地主だけだと考えてください。

③減価償却のメリットが小さいから所得税で損する

等価交換事業では自身で建物を建てる場合より減価償却費が小さいので、所得税が増えます。

減価償却とは建築費など不動産取得費を、数年に分けて経費計上すること。

たとえば出資比率1:1で等価交換した場合、不動産取得費は自身で建設した場合の半分です。

減価償却費も半分になります。

上述したように等価交換事業では地主が初期費用を負担しません。

シンプルに経費計上できる金額が少なくなるので、収入に対する所得税の割合が大きくなります。

\最大7社同時に資料請求できる/

HOME4Uで土地活用の資料を一括で請求する>>

※完全無料。3分もあれば申し込み完了します。

等価交換事業を検討するべき人

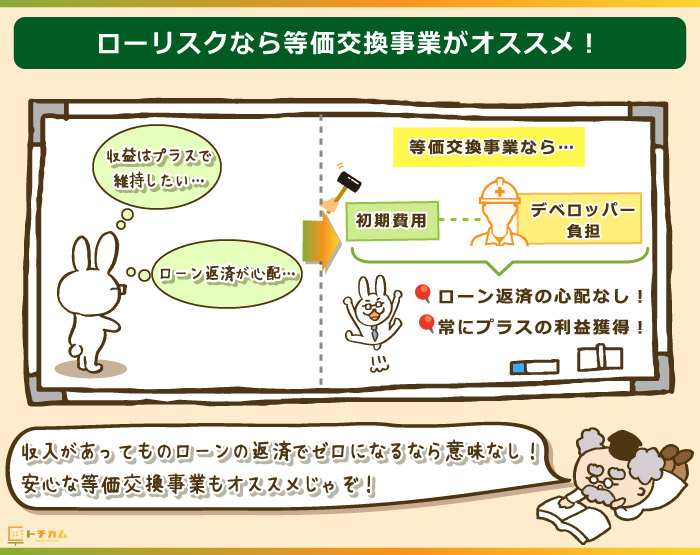

リスクを抑えた賃貸経営がしたい人

等価交換はリスクが少ない賃貸経営のあり方です。

通常の賃貸経営の場合は建築費を借り入れる場合が多く、ローン返済が最大のリスクです。

等価交換は借入金が0円なので、キャッシュフローも常にプラスで高い収益性を確保することができます。

- せっかくの賃貸経営を行うのだから収益性は常にプラスがいい…

- ローンの返済に困るのは気が引ける…

上記のようにお考えの方は等価交換を検討してみてください。

手ごろに節税・相続対策をしたい人

等価交換で手に入れた持ち分で賃貸経営を行えば節税対策になります。

等価交換の節税効果をおさらい

- 相続税は60%減額

- 固定資産税は3割減

また税額だけでなく遺産分割のやりやすさにも定評アリ。

- マンションを戸数で分け、戸数ごとに配分ができる

- ある戸数を売却、他はすべて残す

といった分割の仕方もできます。

数億円の初期費用が必要なアパートやマンションの経営と比べると、手頃に相続対策できる方法です。

~監修者からの一言~

等価交換で想定される一つに「マンションの建替え」があります。

建替えにはかなりの費用がかかるので、デベロッパーが費用を工面してくれるこの方式が採用されることは珍しくありません。

建替えであれば「マンションの建替えの円滑化に関する法律」によって

- 不動産取得税

- 登録免許税

ともに税額控除や非課税が適用されるのでチェックしてみてください。

等価交換事業を検討すべきでない人

立地の悪い土地を保有している人

等価交換はそもそも適した土地がなければできません。

- 田舎の土地(⇔大都市の土地)

- 狭い土地(⇔100坪以上)

- 形の悪い土地(⇔高層利用できる土地)

を持つ地主の方が等価交換を検討しても徒労に終わります。

また、たとえ自身の保有する土地と近隣の地主の方と協力して等価交換も行う場合でもおすすめしません。

マンションは階によって値段が変わり、権利者が多いと配分の際にトラブルが起きることが多いからです。

総じて立地の悪い土地を持つ方は等価交換を検討すべきではありません。

関連記事田舎にあったり形が悪かったりする土地は土地活用か売却を検討してみてください。

保有する土地を手放すことに抵抗がある人

先祖代々受け継いでいる土地という方には不向きです。

等価交換を行うと土地と建物それぞれに複雑な権利関係が発生。

デベロッパーだけでなく、分譲の場合は第三者が権利関係に絡んできます。

上記の理由から転用性の悪さもアパマン以上。

例えば等価交換後に「土地の一部分を駐車場に、ある部分を借地にしたい。」と考えても遅いです。

等価交換事業含めて、様々な土地活用方法を検討したい方は一括資料請求サービスが便利です。

一括資料請求サービスを利用すれば、あなたの土地にあった収益化・節税プランに関する情報を集めることができます。

複数の不動産会社に資料を送ってもらえるので「収益性や初期投資を比較検討したい」という人にもピッタリです。

利用するならNTTグループの運営するサービス「HOME4U」がおすすめです。

\最大7社同時に資料請求できる/

HOME4Uで土地活用の資料を一括で請求する>>

※完全無料。3分もあれば申し込み完了します。

▼HOME4Uの土地活用一括資料請求について詳しくはこちら

→HOME4U土地活用の評判の真相!強み6つと注意点2つを土地活用プランナーが説く

等価交換事業は借入金ナシでできる手軽な税金・相続対策

等価交換は借入金ナシで賃貸経営に携われるのが最大の魅力。

ローンを組まなくても事業を始められて、税金・相続面では賃貸経営のメリットを享受できます。

等価交換事業の税金・相続面のメリットをおさらい

- 固定資産税が3割近く安くなる

- 相続税を60%以上減額できる

- 戸数を分配することで、円滑に相続できる

- 資産流動性が高いので相続前に現金化することができる

ただし等価交換事業はそもそも好立地の土地でなければ成り立ちません。

また一度等価交換を行うと、土地は手元に戻らなくなることや転用性の悪さによく注意してください。

- 等価交換にピッタリな好立地な土地を持っている・・・

- 初期費用を安く抑えた賃貸経営で節税対策をしたい・・・

注意事項をよく考えたうえで、上記のようにお考え方は等価交換を検討してみてはいかがでしょうか。

~監修者からの一言~

等価交換事業において取得した建物を「賃貸オフィスビル」とした場合、長期にわたりデベロッパーと付き合う必要があります。

またデベロッパーとの信頼関係の維持したり、専門的な知識を身につけたりすることも大切。

不動産鑑定士・税理士・不動産コンサルタントをデベロッパーとの間に介在させることも考えてみてください。

\最大7社同時に資料請求できる/

HOME4Uで土地活用の資料を一括で請求する>>

※完全無料。3分もあれば申し込み完了します。

スポンサーリンク